Schwarznessel – ein vergessenes Beruhigungsmittel

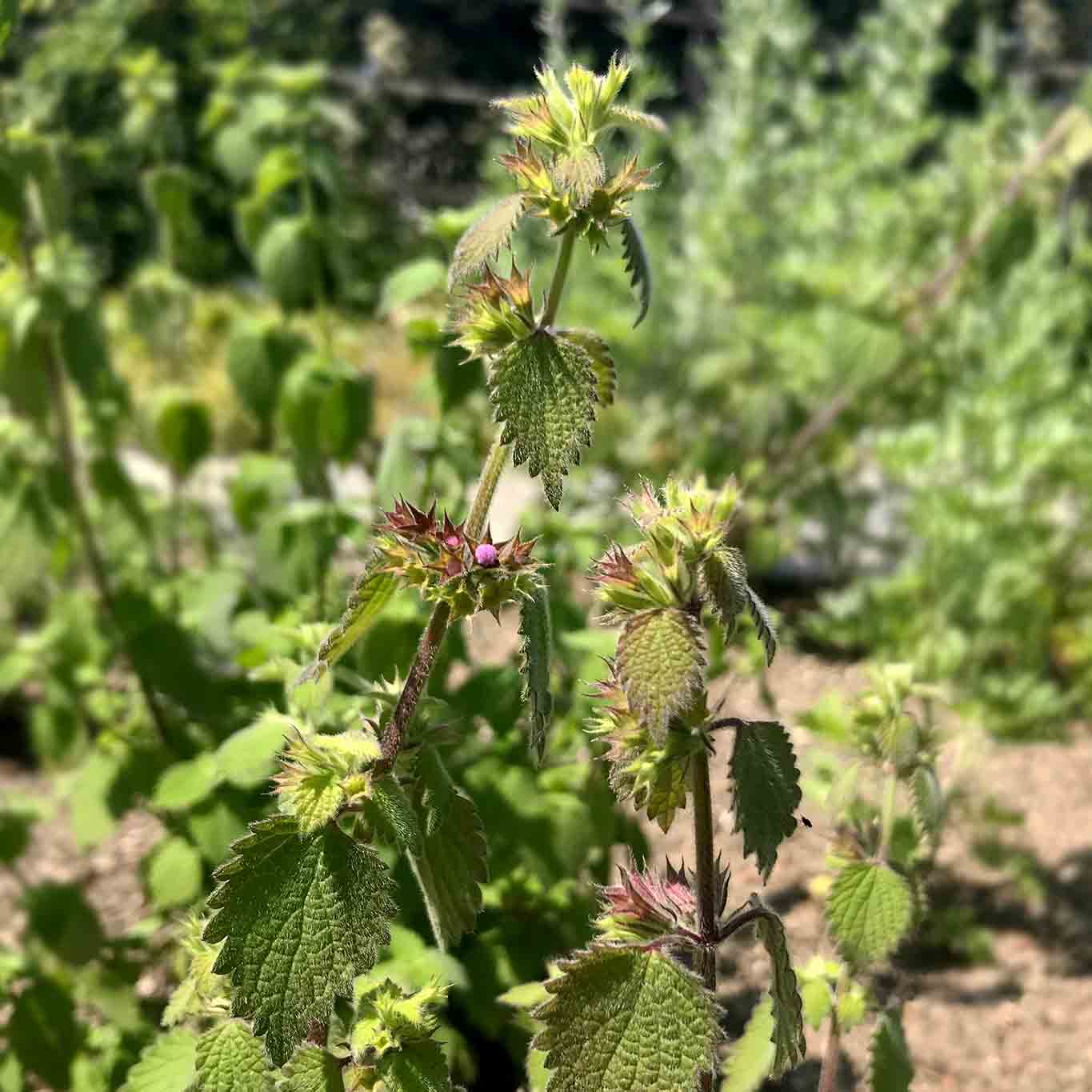

Schwarznessel (Ballota nigra)

Leicht zu verwechseln ist die Schwarznessel (Ballota nigra) mit der Stängelumfassenden Taubnessel (Lamium amplexicaule). Beide stammen aus der gleichen Pflanzenfamilie der Lamiaceae – Lippenblütengewächse. Der wesentliche Unterschied findet sich in den halbstängelumfassenden, breiten Tragblättern. Bei der Schwarznessel sind sie wesentlich spitzer und sitzen gegenständig am Stengel. Später im Jahr unterscheiden sich die Beiden auch in der Wuchshöhe. Die Schwarznessel wächst bis zu einer Höhe von 30-70 Zentimetern. Hingegen die Stängelumfassende Taubnessel bleibt die Kleinere und wird nur bis zu 20 cm gross.

Falsche Zwillinge

Gerne wird die Schwarznessel (Ballota nigra) auch mit dem Gemeinen Andorn (Marrubium vulgare) verwechselt. Die charakteristische Anordnung der Blüten in Kranzform hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Im Unterschied zu den lilafarbenen Blüten der Schwarznessel blüht der Gemeine Andorn weiss. Beide Kräuter wurden in der Volksheilkunde auch häufig für die selben Indikationsgebiete verwendet. Stink-Andorn ist ein landläufiger Name für die Schwarznessel. Diese wenig nette Bezeichnung verdankt sie ihrem herben aromatischen Geruch ihrer Blätter. Die Blätter verströmen das unverwechselbare Aroma beim Zerreiben. Manche empfinden und beschreiben den Geruch als leicht widerlich. Tatsächlich ist es ein herbes krautiges Aroma das auch Fliegen fernhält.

Interessanterweise fordert das Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) eine Mindestkonzentration von 1,5% ortho-Hydroxyzimtsäurederivaten im getrockneten Kraut der Schwarznessel. Die Hydroxyzimtsäuren und Hydroxyzimtsäure-Derivate weisen eine inhibitorische Wirkung gegenüber zahlreichen Pilzen und Bakterien auf und können so die körpereigene Abwehr von Krankheitserregern unterstützen. Damit setzt man bei der Schwarznessel eine ähnliche Wirkung wie des Andorns voraus. Die pharmazeutisch wirksamen Stoffe der Schwarznessel stecken in den blühenden Triebspitzen, die gesammelt und getrocknet werden.

Pflanzliches Beruhigungs- und Einschlafmittel

Lange galt die Schwarznessel (Ballota nigra) als eines der vergessenen Heilkräuter. Vielleicht trägt der strenge Geruch der Blätter nicht zur Beliebtheit der Schwarznessel bei. Die Folgen mangelnder Sympathien brachten ihr immerhin den Spitznamen ‚Gottvergessen‘ ein.

Tatsächlich hat die ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) eine Empfehlung ausgesprochen und für die Schwarznessel eine Monografie erstellt. Nach Auffassung der Kommission sollte die Schwarznessel als beruhigende und krampflösende Heilpflanze für die Indikationen Einschlafstörung, Reizbarkeit, Nervöse Spannungszustände und leichte Magen-Darmkrämpfe offiziell anerkannt werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Anwendbarkeit bei Schlafstörungen und Ruhelosigkeit in Betracht gezogen.

Inhaltsstoffe:

Ätherisches Öl, Diterpene, Dihydroxyzimtsäurederivate, Flavonoide, Gerbstoffe, Kaffeesäurederivate, Sesquiterpene

Wirkung:

beruhigend, krampflösend,

Gegenanzeigen:

Bei bestehenden Allergien gegen Lippenblütlern ist im Umgang mit der Schwarznessel Vorsicht geboten.

Die leicht sedierende (beruhigende) Wirkung von Schwarznesselkraut kann unter Umständen das Fahren von Fahren von Fahrzeugen und Führen von Maschinen beeinflussen.

Die maximale tägliche Einnahmemenge sollte sich auf 1-1,5 Gramm Schwarznesselkraut beschränken.