Weber Karde (Dipsacus sativus L.) und Wilde Karde (Dipsacus fullonum L.)

Über die Karden finden sich in der Literatur eine Menge Heilwirkungen, die ihnen zugeschrieben werden. In der Vergangenheit kamen Umschläge aus Blättern der Karde gegen Bauchfluss, Eiterknoten und Wundrosen zur Anwendung. Aus dem Fokus der Pflanzenheilkunde sind die Karden fast vollständig verschwunden. Mit viel Glück finden sie sich in botanischen Gärten oder auf randständigen Wiesen.

„Ein Kardenumschlag auf das geschorene Haupt hilft Kranken, die an Hirnwut leiden.“

Das Cirka Instans; Übersetzung von Konrad Goehl

Der Betrachter ist geneigt, in den Karden eine Distelart zu sehen. Die Karden bilden eine eigene Gattung mit zwei namhaften Vertreterinnen. Die Wilde Karde (Dipsacus fullonum L.) mit ihren typischen länglichen Tragblättern, die länger als der Blütenstand sind, ist in letzter Zeit als potenzielles Phytotherapeutikum bei Borreliose ins Gespräch gekommen. Der Gebrauch der Weber-Karde (Dipsacus sativus L.) beschränkte sich über die Jahrhunderte lediglich auf den handwerklichen Bereich. Weber und Tuchmacher nutzten ihre getrockneten Blütenstände zum Kämmen oder Aufrauhen von Tuchen und Stoffen. Es sind die starren Spreublätter der Blütenstände in ihrer rückwärts gerichteten Krümmung, weshalb sie sich als natürliches Bürstchen für die Behandlung von Stoffen eignen.

Die Hüllblätter der Blütenstände sind bei der Weber-Karde (Dipsacus sativus L.) kurz und stehen seitwärts ab.

Traditionell zählen die Karden in Ostserbien und Westbulgarien zu den unreinen Kulturpflanzen. Ein weit verbreiteter Aberglaube vermittelt, dass Missgeschicke wie zufällig zugezogene Schnitt- und Stichwunden daher rühren, weil die Person vorher auf eine unreine Dornenpflanze wie die Karde getreten sein muss.

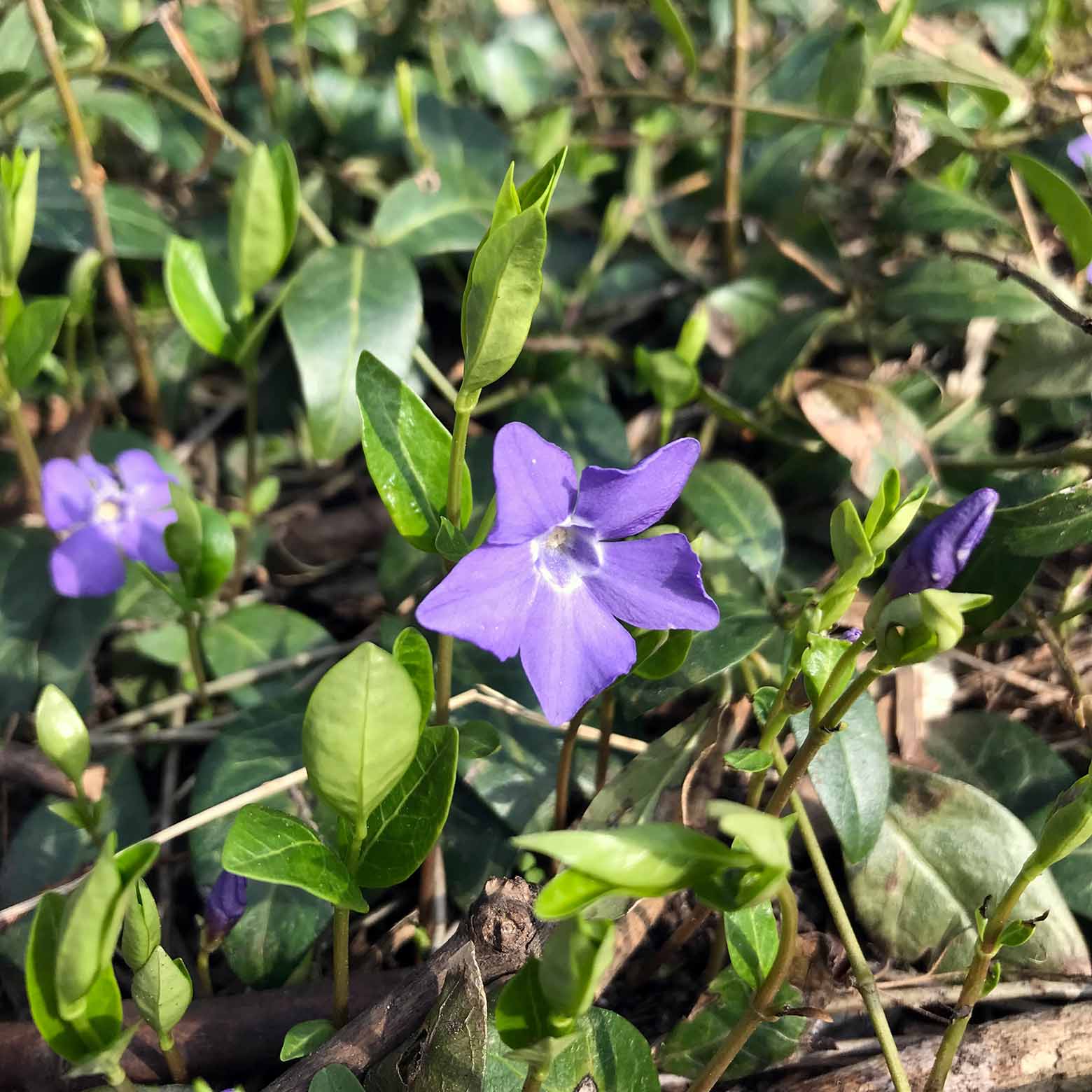

Typisch für die Wilde Karde (Dipsacus fullonum L.) sind die langen gebogenen Hüllblätter, die meist länger als die Blütenköpfe sind.

Die Karde ist eine typische Pflanze der Volksmedizin. Ihre Anwendungen sind tradiert und wenig erforscht. Erstaunlicherweise hielt sich selbst die gelehrige Hildegard von Bingen bei der Beschreibung der Karde kurz. So vermerkte sie: „Die Karde ist heiss und trocken.“ Lediglich ihre Verwendung bei Vergiftungen und bei Ausschlägen führt sie auf.

Monografien wurden weder von der Kommission E noch von der europäischen Organisation EMA/HMPC verfasst.

Erstaunliche Forschungsergebnisse aus Polen und Estland lassen aufhorchen. Wissenschaftler fanden ein erhebliches Potenzial der Wilden Karde (Dipsacus fullonum L.) im Bezug auf antibakterielle Wirkungen insbesondere bei Borrelia burgdorferi, dem Erregerstamm der gefürchteten Lyme-Borreliose. Daneben zeigten Extrakte aus Blättern und Wurzeln eine hohe Zytoxizität (Zellgifte), was ihrer uneingeschränkten Anwendung entgegensteht.

Wilde Karde – ein Mittel gegen Borreliose?