Leberblümchen – was für ein Name

Leberblümchen (Hepatica nobilis)

Wie der Name schon sagt, ist der an sonnigen Plätzen gedeihende Frühblüher ganz eng mit dem lebenswichtigen Organ Leber verbunden. Das kleine Leberblümchen gilt als einer der beispielhaftesten Vertreter der Signaturenlehre. Die Blätter des Leberblümchens besitzen die äussere dreilappige Form einer menschlichen Leber. Darauf basiert das Prinzip der Signaturenlehre. Heilwirkungen von Pflanzen werden beispielsweise von der Wuchsform, der Blütenfarbe und der Gestalt einzelner Pflanzenelemente abgeleitet. Darüber hinaus lassen sich entsprechend diesem Prinzip, aus dem Standort der Pflanze, ihrem Verhalten gegenüber Licht, Luft und Feuchtigkeit, ihrem Bio-Rhythmus und dem Umfeld, wo sie wächst, Rückschlüsse auf ihre potenziellen Heilkräfte ziehen.

Seit Alters her war das Leberblümchen (Hepatica nobilis) als Heilmittel für Leberleiden bekannt. Selbst der griechische Arzt Galen (Galenos) von Pergamon kannte und verwandte wohl die Blätter bei Leiden der Leber, die wir heute als Fettleber oder Leberzirrhose bezeichnen würden. In einem der bedeutendstem deutschen Kräuterbuch aus dem Jahre 1485 dem ‚Gart der Gesundheit‘ ist das Blümchen mit den damals üblichen Anwendungen ausführlich beschrieben.

„Indem von diesem Kraute getrunken ist, tut gut der bösen Leber und erfrischet die.“

Gart der Gesundheit

Im Laufe der Zeit verlor sich die Bedeutung des Leberblümchens (Hepatica nobilis) als natürliches Heilmittel und wurde von anderen bekannten Leberkräutern abgelöst und ersetzt. Die Gründe für den Bedeutungsverlust finden sich einfach nachvollziehbar in der Monografie der Kommission E des BfArM aus dem Jahre 1993. Die Heilwirkungen für Lebererkrankungen werden dem Leberblümchen von den Autoren noch klar zuerkannt. So soll es bei Gelbsucht, Gallensteinen und Gallengriess, sowie zur Anregung von Leber- und Gallenfunktionen angewendet worden sein. Problematisch bei der Anwendung von Blättern des Leberblümchens jedoch ist ein für Hahnenfussgewächse typischer Pflanzeninhaltsstoff. Es handelt sich um das Protoanemonin. Bei Verletzungen der Pflanze setzt sie das zu ihrer Verteidigung ein. Es ist ein pflanzliches Toxin. Beim Kontakt mit der Haut oder von Schleimhäuten kommt es zu Reizungen mit Rötungen, Juckreiz und Bläschenbildung. Bekannt ist diese Reaktion als die sogenannte Hahnenfussdermatitis. Bei inneren Anwendungen sind daher Reizungen der Niere und der ableitenden Harnwege zu erwarten. Daher überwiegt das Risiko den Nutzen, und das Leberblümchen ist keine anerkannte Heilpflanze.

Ratgeber der Volksmedizin erwähnen nach wie vor das Leberblümchen mit den bekannten Indikationen. Sie verweisen darauf, dass beim Trocknen der Blätter das bedenkliche Protoanemonin abgebaut wird.

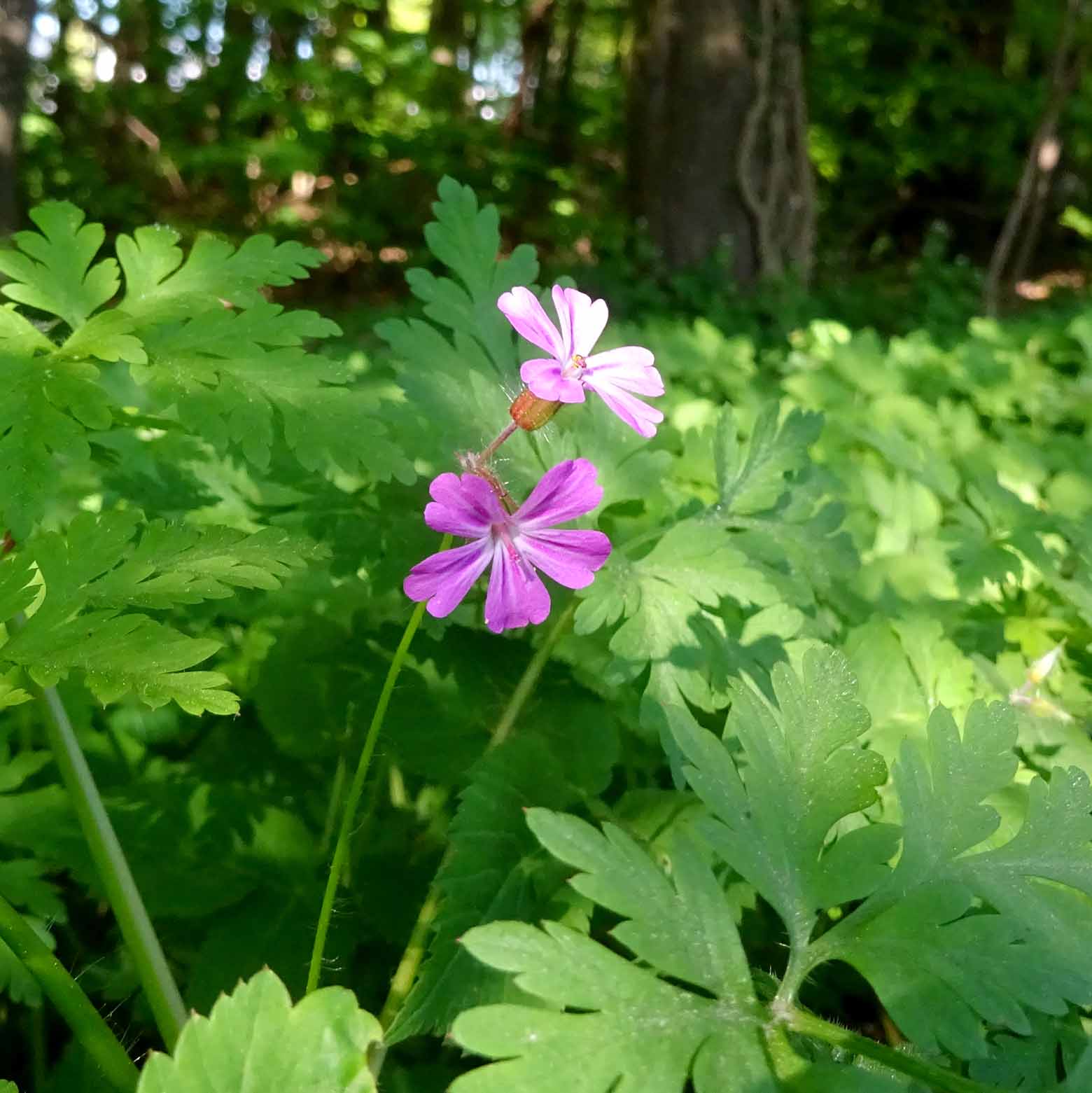

Freuen wir uns über die leuchtenden blauen Blütensterne des Leberblümchens (Hepatica nobilis) beim Spazierengehen! Sie gehören zu den ersten Farbtupfern, welche die warme Frühjahrssonne in die sonst noch trockene grau braune Winterlandschaft zaubert. Umsonst nennt man sie landläufig auch nicht Märzblümchen, Fastenblümchen, Vorwitzerchen, oder Himmelsstern.

Quellen:

Prentner, A., Heilpflanzen der traditionellen Europäischen Medizin, Springer Verlag, Berlin 2017

https://www.heilpflanzen-welt.de/hepatici-nobilis-herba-leberbluemchenkraut, 10.02.2024

https://nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/pflanzen/portraets/leberbluemchen/index.html, 10.02.2024

https://www.chemie.de/lexikon/Protoanemonin.html#:~:text=Protoanemonin ist ein Lacton der,auf der Haut (Hahnenfußdermatitis), 10.02.2024

Schönsperger, H., Gart der Gesundheit, Hanse-Verlag, Hamburg 2024