Raute – im Strahle des Phoebus

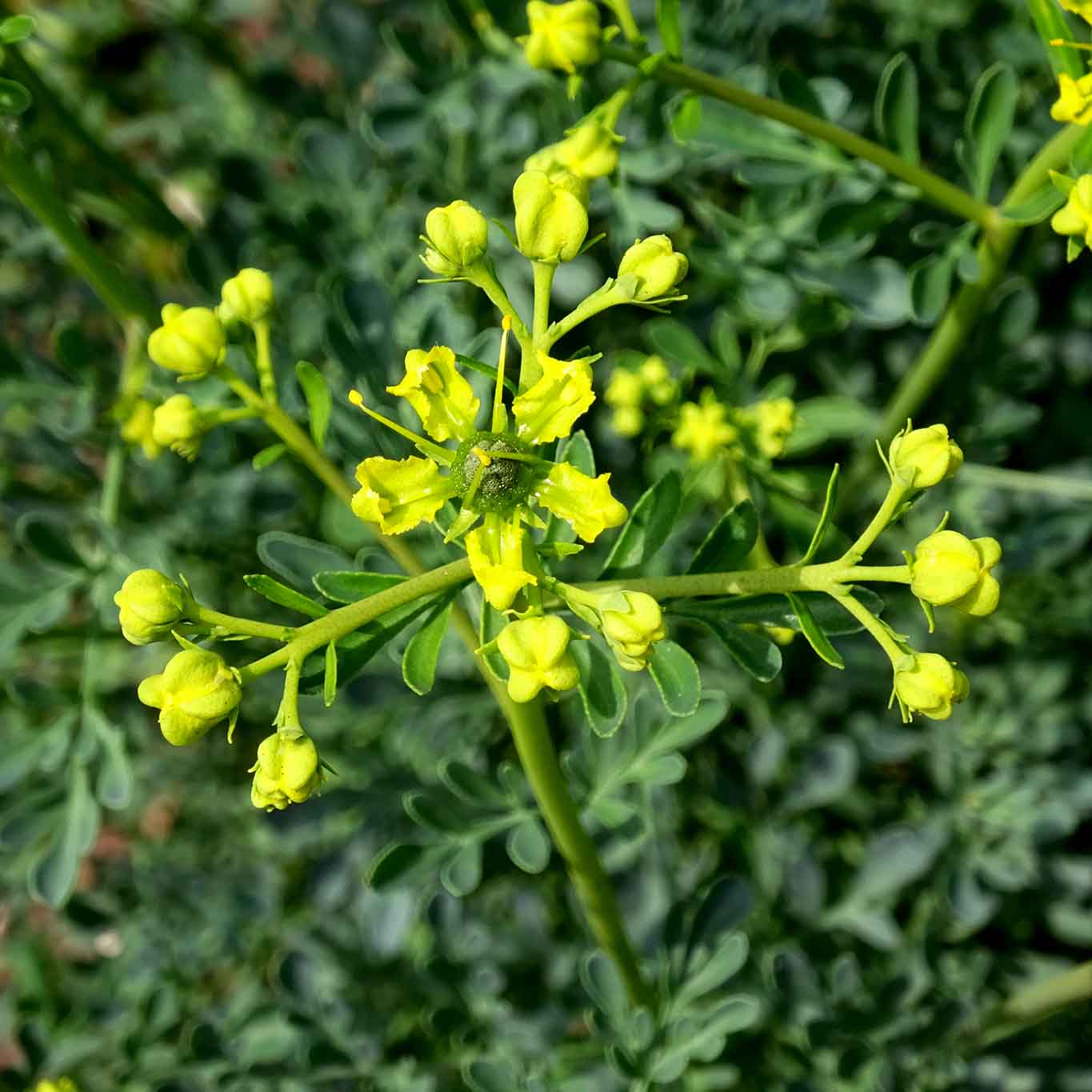

Raute (Ruta gravolens L.)

Der Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp bedauerte in seiner Schrift zur Hausapotheke die relativ geringe Bekanntheit der Raute. Er sprach ihren Blättern eine stärkende und kräftigende Wirkung zu. Bereits in der griechischen Heilkunst war die harntreibende Wirkung der Rauten-Blätter bekannt und wurde wohl als Entgiftungsmittel verwendet. Walafrid Strabo war überzeugt von der Heilkraft der Raute. Poetisch beschreibt er wie die Strahlen Apollos – auch Phoebus genannt – , der als griechischer Gott neben vielen anderen Aufgaben für das Licht und die Heilung zuständig gewesen sein soll. Strabos Auffassung nach besitzt die Raute in ihrem Innern „vielfache Kräfte“, welche in der Lage sein sollen, Schadstoffe in den inneren Organgen des Körpers eliminieren zu können. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er sie für den Anbau in jedem Klostergarten empfahl.

„Wenn ein Mensch einmal so in Lust erregt ist, dass sein Samen zum Glied des Ergusses gelangt, … , soll er Raute und ein bisschen weniger Wermut nehmen, …“

Hildegard von Bingen; Physica

Ein interessanter Aspekt beim Vergleich der Anwendungen über die Jahrhunderte ist, dass sich die Indikationen für die Raute im Laufe der Zeit sehr stark veränderten und zum Teil grundlegend unterscheiden. Teilweise widersprechen sich die angegebenen Wirkungen sogar mit den beobachteten Nebenwirkungen. Beispielsweise preist Kneipp die krampflösenden Eigenschaften, wobei die moderne Phytotherapie vor krampfauslösenden Wirkungen vom Kraut der Raute warnt. Beschrieben ist die Raute ferner als „uteruswirksames Mittel“. Im Zusammenhang mit der krampfauslösenden Eigenschaften der Inhaltsstoffe erklärt das die Verwendung als Abortivum in der Vergangenheit.

Ein interessanter Inhaltsstoff – das Rutin

Die Weinraute (Ruta grovolens) war die Namensgeberin für das im Pflanzenreich häufig anzutreffende Flavonolglykosid Rutin. Aus den Blättern der Raute gelang erstmalig die chemische Isolierung des Rutins. Wahrscheinlich hemmt das Rutin der Raute Enzyme, die an entzündlichen Prozessen und an unerwünschten Immunantworten beteiligt sind. Unter der Einnahme von Rutin und Rutinderivaten wird eine Herabsetzung der Kapillarpermeabilität beobachtet. Das bedeutet, die Zellwände der Kapillaren werden abgedichtet. Der Austritt von Wasser und darin gelösten Stoffen in umliegendes Gewebe, und die damit verbundene Entstehung von Ödemen wird verhindert. Es besteht eine ödemprotektive Wirkung.

Im Falle des Rutins hat sich die moderne Pharmakologie hat sich an der Natur ein Vorbild genommen. Rutin ist schwer wasserlöslich und kann vom Körper nur schwer aufgenommen werden. Daher werden bei der Herstellung von Präparaten Gemische von Rutin-Derivaten wie Hydroxyehtylrutoside verwendet.

Die Kommission E des BfArM erstellte für die Raute eine Negativmonografie. Gründe hierfür sind die fehlenden Nachweise einer Wirksamkeit für die beanspruchten Indikationen, sowie die mit Anwendung verbundenen Risiken (siehe Gegenanzeigen).

Inhaltsstoffe:

ätherisches Öl, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Rutin

Wirkung:

antihämorrhagisch, ödemprotektiv, harntreibend, entzündungshemmend

Gegenanzeigen:

Lichtempfindlichkeit ausgelöst durch die enthaltenen Furanocumarine (Lichtdermatosen).

Schlafstörungen, Schwindelkeit, Stimmungseintrübungen können bei der Einnahme auftreten.

Krämpfe im Magen-Darm-Trakt und Uterus können ausgelöst werden.