Myrrhe – Die Aromatherapeutin

Myrrhe (Myrrha)

Kein pflanzliches Heilmittel ist so viel besungen und beschrieben worden, wie die Myrrhe. Im Verhältnis zu ihrer Bekanntheit wird hingegen das wohlduftende Harz der Myrrhe in der Heilkunde relativ selten angewendet. Mit Gold aufgewogen wurde einst das Gummiharz der Myrrhe. Es war ein Luxusgut. Heute zahlt man dafür keine horrenden Summen mehr. Für viele ist der Begriff Myrrhe lediglich mit Traditionen und Festen verwoben. Möglicherweise verstellt das den Blick auf ein bewährtes pflanzliches Heilmittel. Die heilende Wirkung der Myrrhe basiert nicht nur auf den balsamischen Aromen. Der Wohlgeruch des Myrrheharzes ist ein begehrter Grundstoff zur Herstellung von Parfums und Düften für die kosmetische Industrie. Namen und Bezeichnungen verstecken sich oftmals in den langen Listen der Rezepturen.

Alle, die schon einmal eine Salbung oder Segnung mit Myrrheöl erhalten haben, werden sich des frischen und dennoch erdigen Duftes erinnern. Es ist ein altbekannter und vertrauter Geruch, der doch jedes Mal als frisch und neu wahrgenommen wird. Segnungen sind Heilsspendungen, die Stärke und Kraft zum Leben verleihen sollen.

„Mein Geliebter ruht wie ein Beutel mit Myrrhe an meiner Brust.“

Das Hohelied Salomons 1, 13

Die positive Wirkung des balsamischen Myrrheduftes auf die Psyche war bereits im Altertum bekannt. Schon die Ägypter nutzten das Duftbalsam bei kultischen Handlungen als Salböl und Räucherwerk. In vielen Kulturen und Traditionen etablierte sich über Jahrhunderte der Gebrauch von Myrrhe, z.B. in der katholischen Liturgie für Salbungen und das Weihräuchern. Aus rationalen Aspekten würde man das heute als Aromatherapie bezeichnen. Aus ihrem reichen Erfahrungsschatz empfiehlt beispielsweise die Mariazeller Apothekerin Frau Dr. Prentner Myrrheanwendungen „Menschen, denen Lebensfreude verloren gegangen ist, oder denen durch Schicksalschläge wertvolle Lebensenergie verloren gegangen ist“.

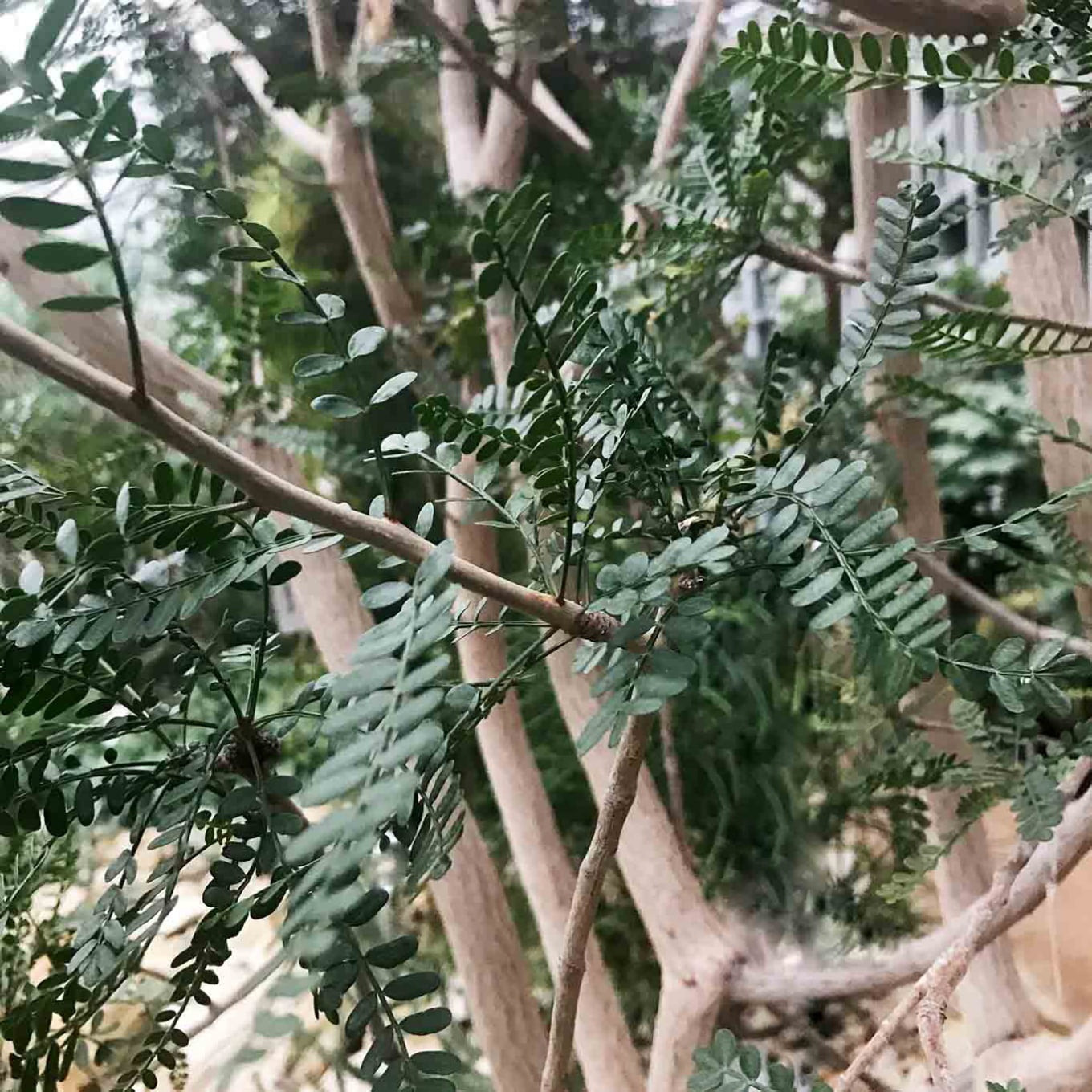

Myrrhe ist das Harz von Balsamsträuchern der Gattung Commiphora. Sie sind im östlichen Afrika und im südlichen Arabien beheimatet. In der Heilkunde wird Myrrhe vorwiegend als Tinktur und auch als Salbe verwendet. Die wirksamen Stoffe werden aus dem Harz mittels Auflösen in Alkohol und durch Destillation gelöst.

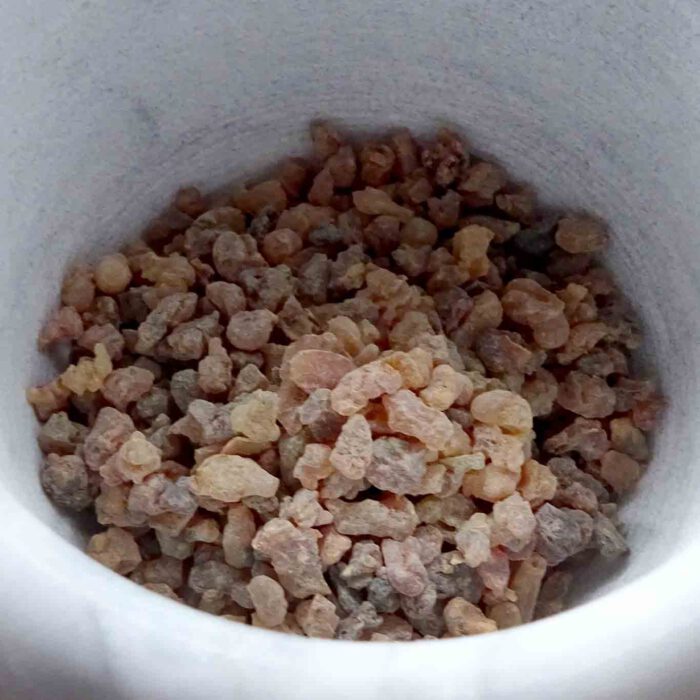

Das Harz des Myrrhebaums

Erst durch Lösen mit Alkohol und anschliessender Destillation werden die heilkräftigen Wirkstoffe aus dem Myrrheharz extrahiert.

Beschleunigt die Wundheilung im Mund und auf der Haut

In der Verwendung als Tinktur ist Myrrhe ein anerkanntes traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung kleiner Geschwüre und Entzündungen im Mund. Dazu wird die unverdünnte Tinktur wird 2-3 mal täglich mit einem Wattestäbchen auf die betroffenen Wundstellen aufgetragen. Gebrauchsfertige Tinkturen sind in Apotheken erhältlich.

Die vollständige Monografie der EMA/HMPC können sie hier under diesem Link nachlesen: Monografie Myrrhe (Commiphora molmol Engler, gummi-resinae)

Auch zur Behandlung von leichten Wunden der Haut und kleinen Furunkeln ist Myrrhetinktur geeignet. Die betroffenen Hautstellen werden 2-3 mal am Tag mit der aus Myrrhe-Harz gewonnenen Tinktur betupft.

Sollten die Symptome bei Behandlung nicht innerhalb von sieben Tagen sich verbessern, ist die Konsultation eines Arztes erforderlich. Das gilt auch bei Auftreten von Fieber oder einer Ausweitung der Wunden, sowie zusätzlichen Infektionen oder Auftretens allgemeinen Unwohlseins.

Die Tinkturen enthalten in der Regel Alkohol, was Austrocknungen an den betroffenen Haut- oder Schleimhautpartien verursachen kann.

Inhaltsstoffe:

Ätherisches Öl, Gummi, Pektine, Harz

Wirkung:

wundheilend, desinfizierend, gewebestärkend, schmerzstillend, entzündungshemmend

Gegenanzeigen:

Von der Verwendung bei Kindern im Alter von unter 12 Jahren wird abgeraten.

Vermeiden sie Augenkontakt mit der Tinktur z.B. durch Wischen mit den Fingern am Auge. Deshalb sollten Sie die Tinktur immer mit Wattestäbchen oder einem kleinen Wattetupfer auftragen.