Stinkender Storchenschnabel – altbewährtes Verhütungsmittel

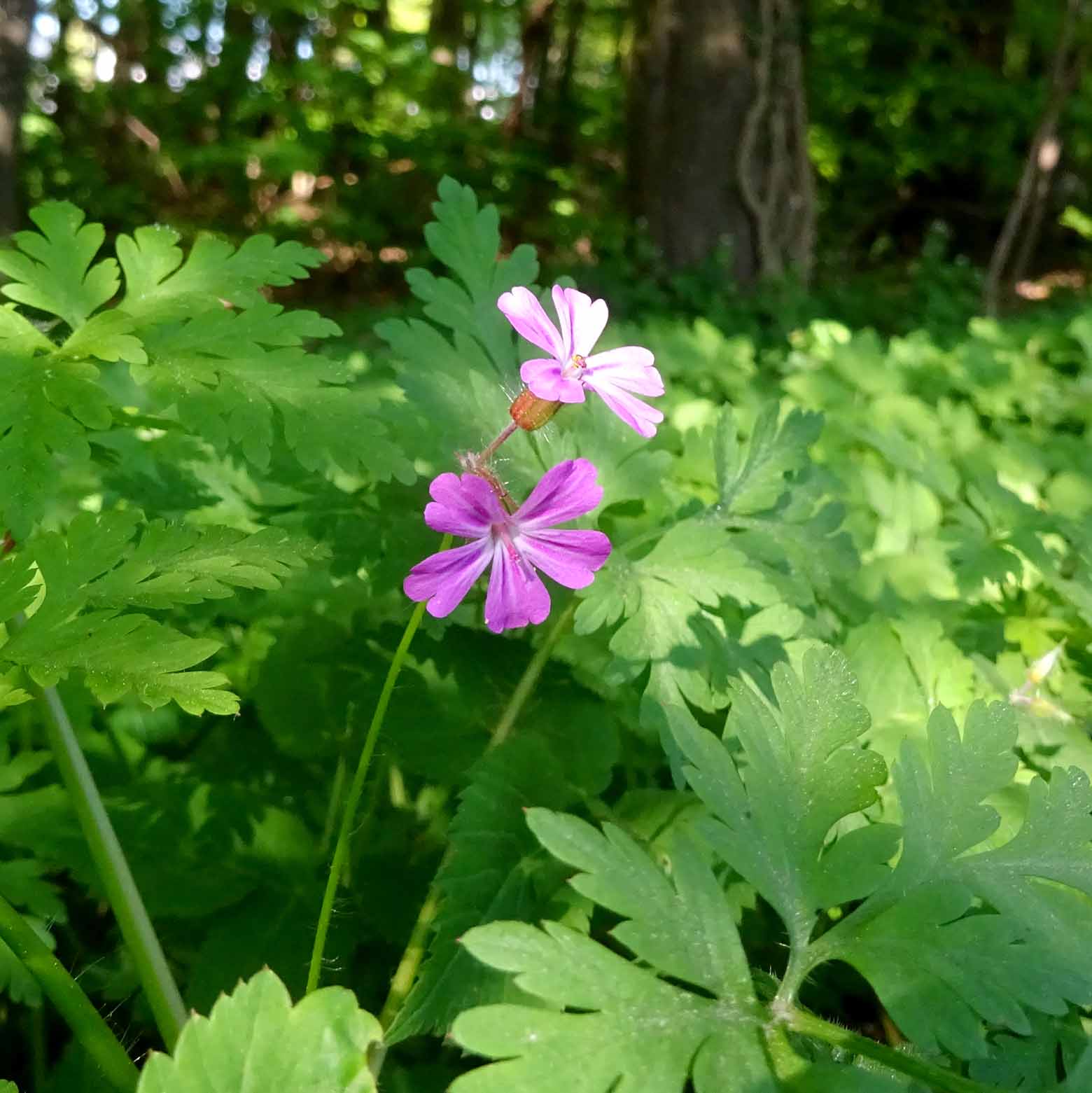

Stinkender Storchenschnabel (Geranium robertianum)

Im Volksmund ist der stinkende Storchenschnabel auch bekannt unter dem Namen Ruprechtskraut. In dieser Bezeichnung deutet sich die gebräuchlichste Verwendung der wohlbekannten Heilpflanze an. Knecht Ruprecht ist der Gehilfe des heiligen Nikolaus, der am 6. Dezember die Familien besucht. Nach der volkstümlichen Zählweise vergehen zwischen der Blütezeit (April-Herbst) und dem Nikolaustag exakt neun Monate. Um von vorn herein den Besuch des Knecht Ruprechts abzuwehren, haben schon die germanischen Vorfahren den stinkenden Storchenschnabel aromatisierten Hausteemischungen beigemischt. Das macht diese haltbarer und senkt den Verbrauch. So kamen auch grosse Familien gut über den Winter.

Man findet den stinkenden Storchenschnabel auf stickstoffreichen Böden. Er bevorzugt schattige Lagen wie Wegesränder, halbschattige Laubwälder, Böschungen, Steinbrüche und Bushaltestellen. Traditionell wurde er während der vergangenen Jahrhunderte in Hausgärten von Familien angebaut und kultiviert, deren Kinderwunsch schon erfüllt war. Besonders beliebt ist die Pflanze bei älteren Menschen.

Die Fruchtstände erinnern an Storchenschnäbel. Großstadtkinder, die der Natur entfremdet sind, erkennen bereits in der Form der fünfblättrigen rosafarbenen Blüten einen Storchenschnabel. Störche beiderlei Geschlechts mögen das Kraut nicht. Deshalb werden sie sich nicht in der Nähe des blühenden Krautes niederlassen. Der herbe Geruch wird von den Störchen als besonders störend wahrgenommen. Für männliche Störche ist es fatal, wenn Reste der rosaroten Blütenkopfe am Schnabel kleben bleiben. Weibliche Störche reagieren negativ auf rosa Verzierungen an Schnäbeln männlicher Tiere. Beim Verzehr der Pflanzenteilen wird Mundgeruch ausgelöst, was wiederum beim Schnäbeln stört. Aus diesem Grund meiden Störche die Nähe des stinkenden Storchenschnabels, was seine Eignung als natürliches Verhütungsmittel beweist. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass Storchenbesuche ausbleiben, wenn in Gärten der stinkenden Storchenschnabel regulär angebaut wird. Im Zusammenhang mit der Geburtenrate wurde die Storchenpopulation untersucht. Als natürliches Verhütungsmittel ist somit diese wilde Geranienart ein vortreffliches und bewährtes Verhütungsmittel ohne jegliche Nebenwirkungen.

Die ätherischen Öle der Blätter sind ein gutes und einfaches Hausmittel gegen Mücken. Während der Monate August bis September können aus den Pflanzenteilen Sträusse gebunden werden. Diese werden kopfüber aufgehängt. Bei Bedarf schlägt man mit den Sträussen nach den Mücken. Werden sie getroffen, stören sie nicht mehr.

Alte Lehrbücher beschreiben die Pflanze auch als Nagelkraut. Da sich Handwerker bekannterweise weniger mit Heilpflanzen beschäftigen, ist die Studienlage hierzu dünn und unzureichend. Aus diesem Grund kann für dieses Anwendungsgebiet keine Empfehlung ausgesprochen werden.