Herbstzeitlose – ein letzter Gruss

Herbstzeilose (Colchicum autumnale)

Ein spätes Erblühen im Herbst

Nicht allein der Schönheit ihrer Blüten verdanken die Herbstzeitlosen (Colchicum autumnale) gerade jetzt die grosse Aufmerksamkeit

Ihre hell-violetten Blütenkelche verkünden das endgültige Ende der warmen Jahreszeit. Ausserdem erfahren sie gerade eine erhebliche publizistische Aufmerksamkeit. Der Grund ist ganz banal: ihr Gift. Alle Pflanzenteile – am meisten die Blüten – enthalten das stark giftige Alkaloid Colchicin. Für die Pharmakologie ist Colchicin kein Unbekannter. Schon einmal spielte es bei der Behandlung einer der häufigsten Stoffwechselerkrankungen reicher Industrieländer eine recht bedeutende Rolle: der Gicht.

Die giftige Wirkung des Colchicins beruht darauf, dass es die Zellteilung hemmt. Man spricht von einem Miktose-Gift. Die stetige Erneuerung von Zellen im menschlichen Körper ist essentiell für das Überleben und den Erhalt der Körperfunktionen. Allerdings ist genau das der Angriffspunkt des Colchicins als Medikament. Bei einer überschiessenden Immunantwort des Körpers setzt es kurzerhand die Funktion der betroffenen Zellen ausser Gefecht. In der Folge werden keine weiteren Entzündungsmediatoren und entzündungsfördernde Botenstoffe erzeugt. Ein akuter Gichtanfall kann so gestoppt werden, wie auch Verbesserungen bei einer akuten Perikarditis (Herzbeutelentzündung) erzielt werden.

Im verzweifelten Kampf gegen die globale COVID-19 Pandemie werden derzeit alle verfügbaren Optionen und Wirkstoffe wissenschaftlich durchforstet, geprüft und Studien unterzogen. Bei den pflanzlichen Wirkstoffen geriet nun das Colchicin in den Fokus. Basierend auf den Erfahrungen in der Behandlung von Gicht und der akuten Perikarditis mit Colchicin, neuen Studien zur Verringerung des ischämisch kardiovaskulären Risikos bei Patienten mit einem kürzlich aufgetretenen Myokardinfarkt, wird ein therapeutisches Potenzial für die Behandlung von COVID-19 vermutet.[1] Ganz hoffnungsvoll geben sich die Initiatoren der griechischen klinischen Studie GRECCO-19, wobei die Ergebnisse im Moment mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. [2] Ziel der Forschung ist es, Strategien und Möglichkeiten zur Vermeidung der gefürchteten Komplikationen bei der Therapie von COVID-19-Patienten zu finden, Zusätzlich wollen die Wissenschaftler wissen, ob positive Effekte auf das Entzündungsgeschehen durch den pflanzlichen Wirkstoff Colchicin zu erwarten sind.[3]

Im Mittelpunkt des Interesses steht, ob sich durch eine Kurzzeitbehandlung mit Colchicin die Todesrate und Lungenkomplikationen im Zusammenhang mit COVID-19 reduzieren lässt. Dass es sich bei Colchicin um keinen unproblematischen Wirkstoff handelt, sind sich die Forscher am kanadischen Montreal Heart Institute bewusst. Colchicin hat eine geringe therapeutische Breite. [4] Das Risiko bei Colchicin liegt darin, dass die wirksame Dosis kurz unterhalb einer schädlichen Dosis liegt. Risiko und Nutzen liegen nah beieinander. Es bestehen viele Bedenken bezüglich der Sicherheit in der Anwendung.

Die Probleme mit einem sicheren Umgang und der Anwendung von Colchicin-Präparaten sind nicht neu. Bereits im 18. Jahrhundert war das Colchicin als Gicht-Mittel etabliert. Damals verwendete man einen Auszug aus den Zwiebeln der Herbstzeitlosen. Allerdings schwankten Gehalt und Konzentration derart, dass es wohl oder übel zu Vergiftungsfällen kam. Das Malheur betraf damals meistens beide: den Patienten und den Behandler. Fehldosierungen kommen auch heute immer wieder vor. Sie stehen aber nicht mehr mit der Zusammensetzung des Präparates in einem Zusammenhang. Es handelt sich meistens um Einnahmefehler. In der Behandlung der akuten Gicht spielt Colchicin nach wie vor eine Rolle, wenn auch eine Reihe von Alternativen zur Verfügung stehen.[5]

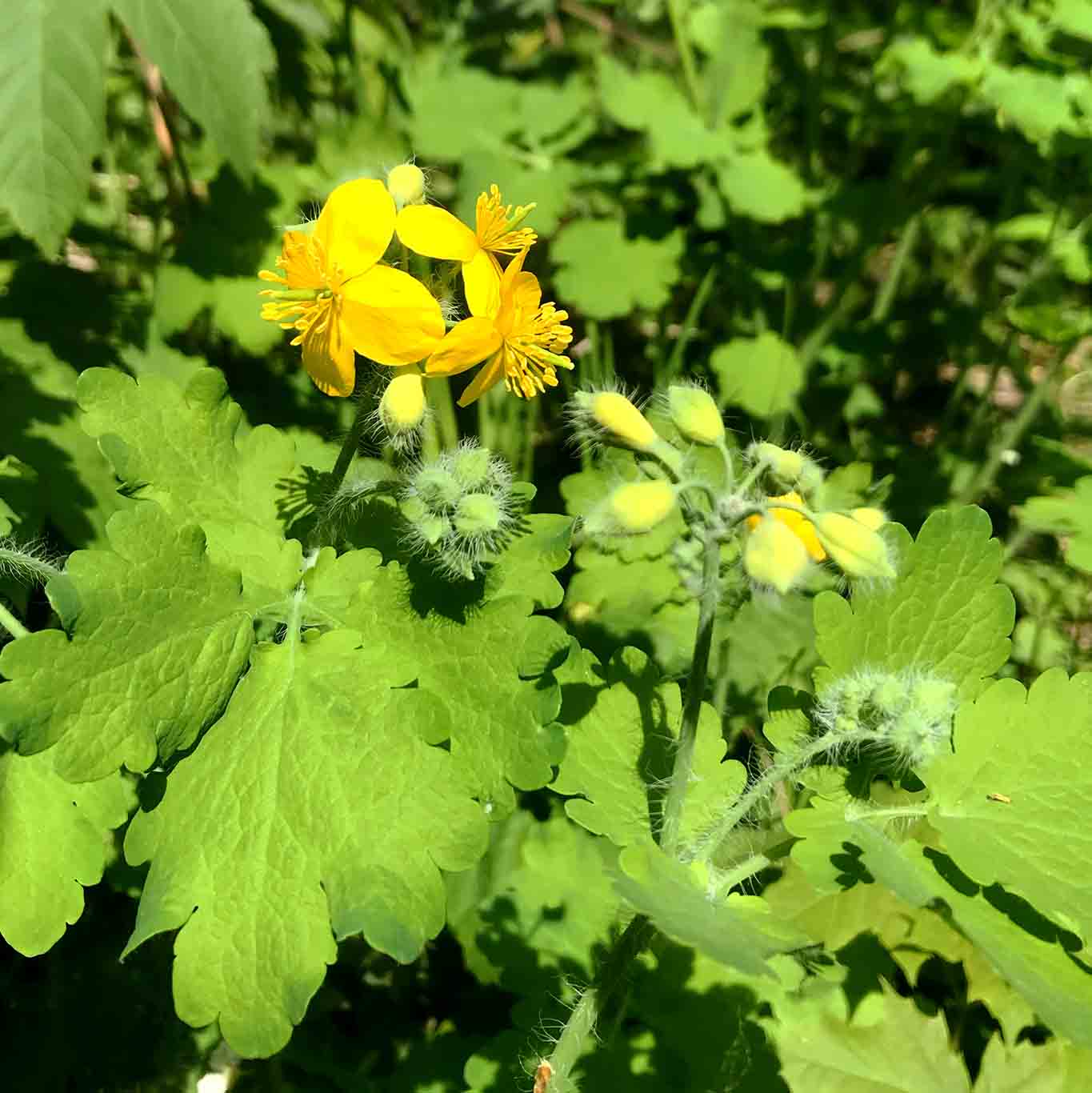

So wie uns die blühenden Krokusse im Frühling das Erwachen der Natur anzeigen, künden die in den Blüten ähnlichen Herbstzeitlosen das Ende der Vegetationsperiode an. Vorsicht ist geboten beim Umgang mit den blau-violett blühenden Herbstblühern. Sie sind giftig! Der höchste Giftanteil findet sich gerade in den Blüten. Für Mensch und Tier sind die Herbstzeitlosen in gleichem Masse giftig!

Quellen:

[1] N Engl J Med 2019; 381:2497-2505 DOI: 10.1056/NEJMoa1912388

[2] JAMA Network Open. 2020;3(6):e2013136. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.13136

[3] https://www.pharmazeutische-zeitung.de/mit-alkaloiden-gegen-das-coronavirus-117528/

[4] https://ichgcp.net/de/clinical-trials-registry/NCT04322682

[5] S2e-Leitlini: Häufige Gichtanfälle und chronische Gicht, AWMF-Register-Nr. 053-032a DEGAM-Leitlinie Nr. 23a

Pharmakognosie Phytopharmazie; R. Hänsel, O. Sticher; 9. Auflage; Springer Medizin Verlag Heidelberg; 2010.